黄花草木樨种子形成的传粉生物学

English

-

牧草种子是栽培草地建设和草地改良的重要生产资料,但与农作物相比种子产量很低,其原因除了牧草固有的一些生物学特性如种子产量与育种目标的不一致、较强的野生性和缘于多年生牧草所具有的较低的有性繁殖率等因素外,牧草种子产量主要还受传粉效率低、受精率低、受精后合子败育率高等因素的影响[1]。如禾本科牧草中即使风媒传粉也只有60%的小花能够完成传粉和受精过程[2]。而豆科牧草,因为花结构对传粉者的选择性或“花期不遇”,初花期结实率最低时不到1% [3-4]。所以,有效的花粉传递是植物完成授精的前提。当然,授粉后花粉的命运如何,又受多种因素的影响,如在多年生黑麦草(Lolium perenne)中,开花10 d后20%~30%的受精小花败育,21 d后近50%的受精小花败育[5];在刺叶锦鸡儿(Caragana acanthophylla)中即使在优越的授粉条件下,一朵有14枚胚珠的单花,最终仅有2~3枚的胚珠发育为种子[6]。所以,在植物的授粉、受精及受精后胚珠的发育中,每个环节都可能有制约种子形成的因素。

传粉是种子植物受精的必经阶段。传粉生物学是研究与传粉有关的各种生物学特性及其规律的学科。通常,人们把有花植物的传粉过程分为3个阶段:即花粉从花药中释放的过程;花粉从父系结构(花药)向母系结构(柱头)传送的过程;花粉成功地落置于柱头表面,继而萌发的过程[7]。在很多豆科植物中,因为雌/雄蕊被包裹在龙骨瓣内,其特殊的花结构对传粉者具有较强的选择作用,如在紫花苜蓿(Medicago sativa)中,很多小型传粉昆虫因为打不开龙骨瓣而成为无效的传粉者[8]。所以,植物传粉生物学的研究对于深入探讨种子产量形成的因素具有重要意义。

黄花草木樨(Melilotus officinalis)为一年生或二年生草本,具有抗旱、耐寒、耐盐碱等特点,在生态恢复中能起到很好的防风固沙、保持水土的作用,还具很好的绿肥和固氮性能[9-10]。前期调查发现,黄花草木樨的子房可产生6~7枚胚珠,但是只有基部的1~2枚胚珠能发育为种子,其余的胚珠则全部败育[11],这成为影响种子产量的重要制约因素。目前,关于黄花草木樨的研究主要在种子学[11]、栽培学[12]、抗逆性[13]、种群遗传多样性[14]等方面。与种子产量密切相关的传粉生物学的研究还不曾有文献涉及。为此,本研究拟用传粉生物学研究的相关原理与方法对黄花草木樨的开花习性、雌/雄蕊生长动态、传粉者种类及传粉模式、交配系统、种子形成过程等内容进行研究,以探讨传粉方面影响种子形成的因素。

1. 材料和方法

1.1 研究材料

研究材料黄花草木樨高60~70 cm,茎直立,多分支,羽状三出复叶,总状花序腋生,花冠黄色。子房卵状披针形,荚果卵形,种子1~2粒。研究居群位于乌鲁木齐市近郊华尔沟的一个自然分布区(闲置地), 43°44′7.52″ N, 87°37′53.85″ E,海拔900~950 m。该区域年平均气温为4~13 ℃,平均降水量为310.8 mm。全年日照时数3 000 h,属于中温带大陆性干旱气候。

1.2 研究方法

1.2.1 开花物候与开花习性

参照张爱勤等[8] 的方法,以10%植株开花为初花期,50%植株开花为盛花期,30%植株开始结荚为结荚期。从4月上旬到7月对黄花草木樨进行连续观测,确定黄花草木樨的物候期。

同时,在盛花期,对随机选定的10个植株上标记一定数量的花序及单花,用以观察花序的开放动态和单花的开放特点。其中,花序开放动态的观察:从第1朵单花开放开始,每天记录花序上新开放花的数目和花序持续开放的时间。单花开放特点的观察:主要记录标记花的开放时间,散粉时间及闭合时间等。

1.2.2 雌/雄蕊高度的变化动态

在自然居群中,随机标记15个植株,每株随机选取开花前2~3 d、开花前1天和开花后第1天 (开花当天) 3个不同发育阶段的花各两个,对其雌/雄蕊长度进行测量,统计不同生长阶段的雌/雄蕊高度及高差。测量工具为游标卡尺(精度0.02 mm)。

1.2.3 传粉者类群、访花频率及散粉动态

传粉者类群及访花频率:在盛花期,选取一定数量的开花植株,在每株上标记一定数量当天开放的花,从08:00至20:00,在不同的时间段进行传粉者种类、行为及访花动态的观察,记录标记花的被访次数,计算访花频率。

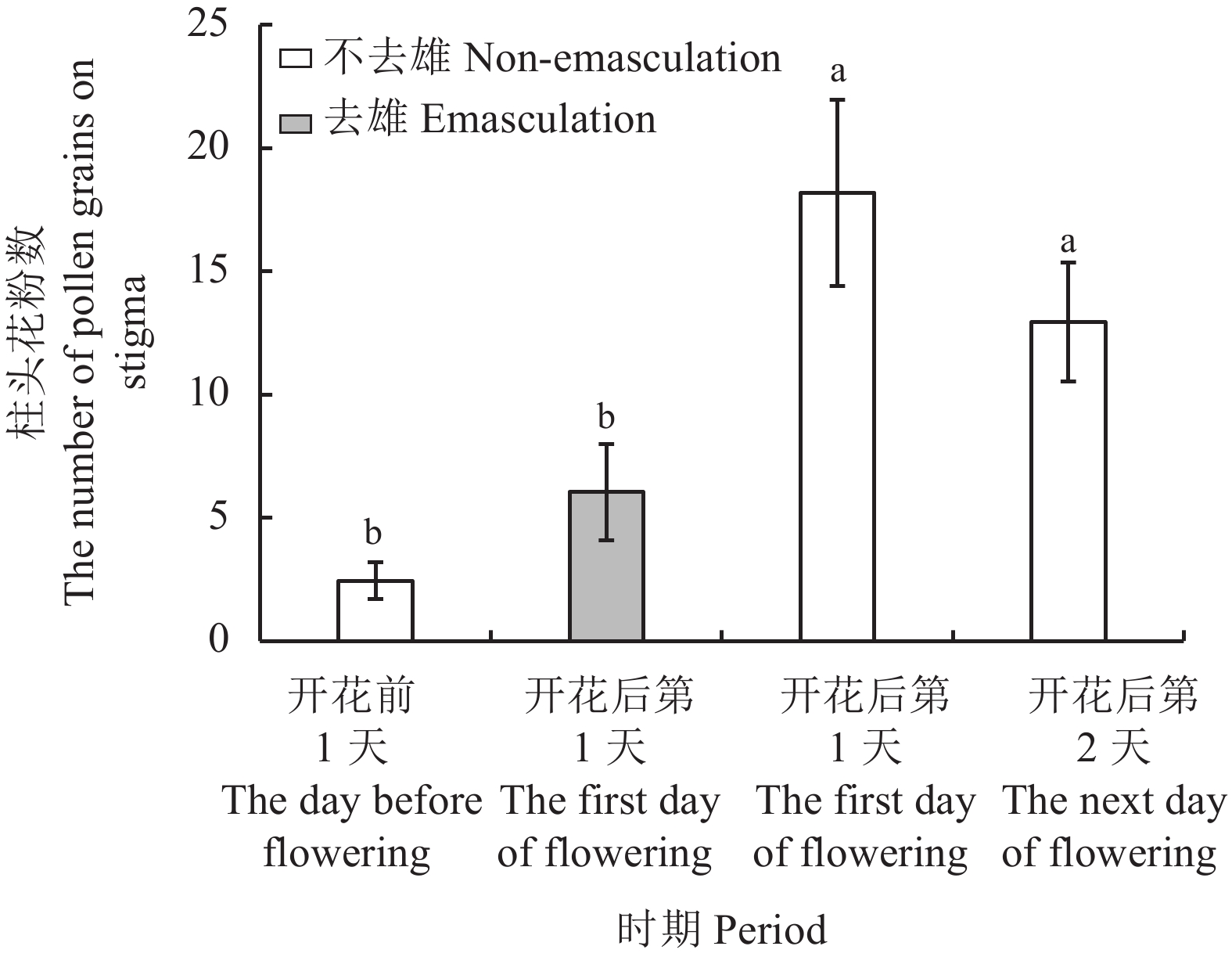

散粉动态:盛花期,在自然居群中随机标记30个植株,每株标记7个花苞,分别在开花前1 d、开花后第1天的09:00、12:00、15:00、18:00、20:00及开花后第2天的12:00共7个时间段取样,每个时间段各取1个标记花苞或花,进行柱头花粉数与花药留存量的统计,分析花粉散布动态及柱头花粉的滞落情况。

1.2.4 柱头花粉来源与花粉沉积

盛花期,随机标记15个植株,每株标记一定数量的未散粉花苞和开花后第1天的花,做以下3组处理(每种处理选取同株上两朵花进行),检测柱头花粉来源与花粉滞落情况。

1)开花前1天柱头花粉数的统计:在标记花苞中选取待开放的已散粉花苞,做临时装片进行柱头花粉数的统计,观察自花粉的滞留情况。

2)开花后第1天和第2天的柱头花粉数统计:在当天开放的花中,标记当天闭合和当天不闭合的两类花各两朵。于第1天和第2天闭合前分别取下做临时装片,统计柱头花粉数。

3)去雄柱头花粉数:对散粉前的大花苞进行去雄处理,待花开放后的第1天闭合前取下,做临时装片,统计柱头上的花粉数。

1.2.5 交配系统检测

在居群内随机标记15个植株,每株取14个未散粉的花苞,分别进行以下7种处理(每个处理标记两个花苞):套袋自动自花授粉;人工自花授粉并套袋;去雄人工异花授粉;去雄自然授粉;人工补充授粉;孤雌生殖(去雄套袋);自然授粉。荚果成熟后统计各处理下的座果率及结籽率。

1.2.6 胚珠败育及种子形成动态

盛花期,分批次随机标记一定数量的待开放的大花苞,待花开放后,逐一人工授粉,并从授粉的当天开始(第1 天),每天取200个样本,对子房内每个位置胚珠的发育状况进行记录,根据胚珠大小和形态,本研究把胚珠分为3类:1)没膨大胚珠(还没发育的正常胚珠);2)膨大胚珠或种子;3)败育胚珠(膨大后败育或不发育的胚珠),后进行胚珠发育动态的描述。

1.3 统计分析

采用SPSS 25.0统计分析软件进行数据处理。在比较前,先检验数据是否符合正态分布。对于服从正态分布的数据,用单因素方差分析和Duncan检验比较数据间的差异,统计数据用平均值 ± 标准误差表示。

2. 结果与分析

2.1 开花物候及开花习性

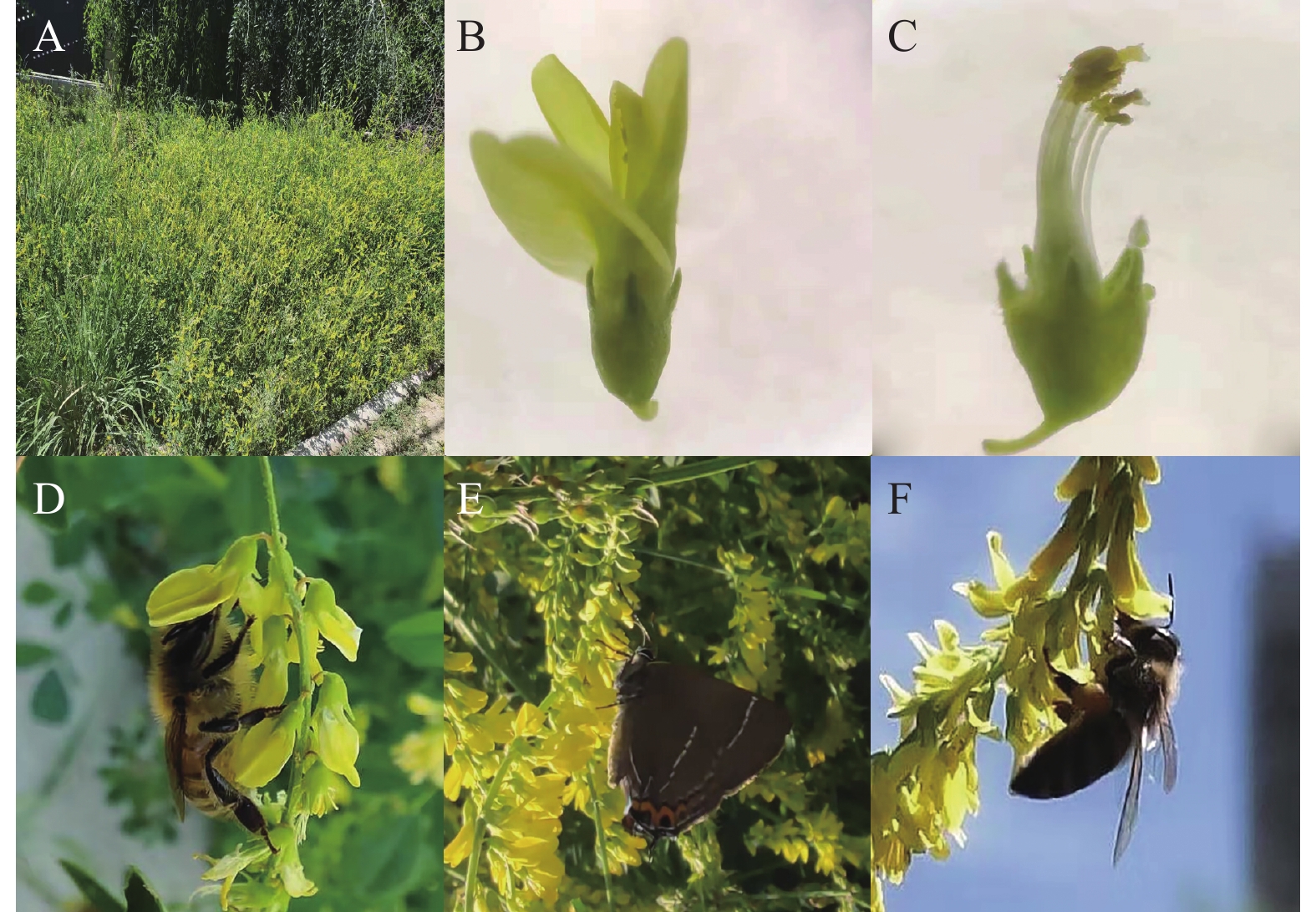

观测黄花草木樨居群的生育节律发现,居群4月上旬开始返青,5月下旬进入初花期,6月上旬进入盛花期(图1A)。7月初进入结实期。

黄花草木樨花期较长,居群内各单株开放具不同步性,表现为有的植株正在开花,有的植株已开始结实,而有的植株还处在花芽阶段,整个居群花期40 d左右。就单株而言,尽管每天有大量单花开放,但因为边开花边结实、边进行花芽分化的特点,单株花期10 d左右。

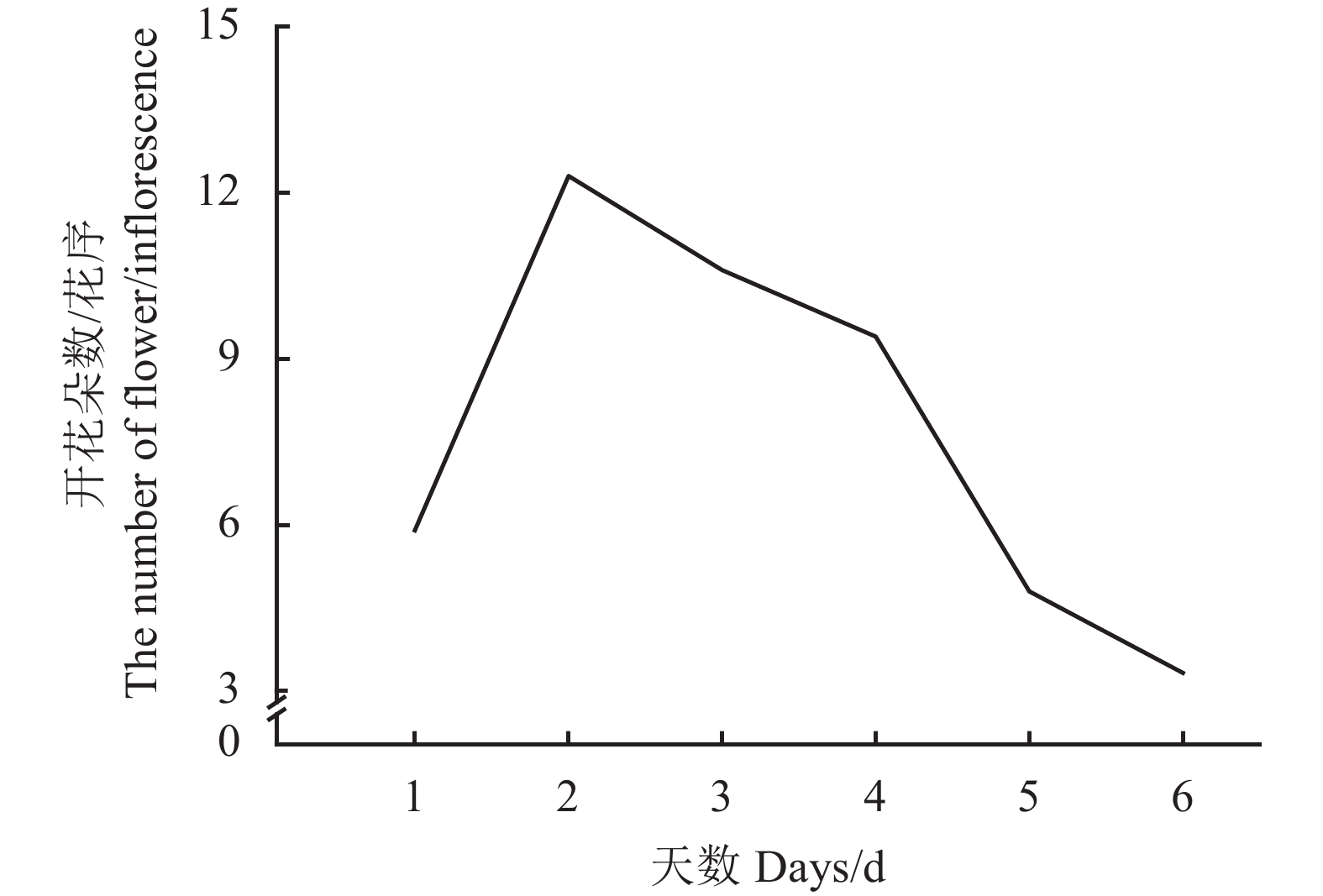

黄花草木樨每个花序有单花20~40朵。每花序从第1朵花开放到最后一朵花开放完毕持续5~6 d,每天开放的单花数3~15朵不等,第2天达到开放高峰期 (12.3朵) (图2)。开花时间大多数集中在上午,下午只有少量(2~3朵)花开放。晴朗天气,早上08:30开始有单花开放,正开放的单花,旗瓣上翘,与龙骨瓣垂直约90°。翼瓣向两边张开,龙骨瓣紧闭,雌/雄蕊包裹在中间(图1B)。60%左右的花在开放当天闭合,其余花开放至第2天中午闭合。单花寿命为1~1.5 d。

2.2 雌/雄蕊高度的变化动态

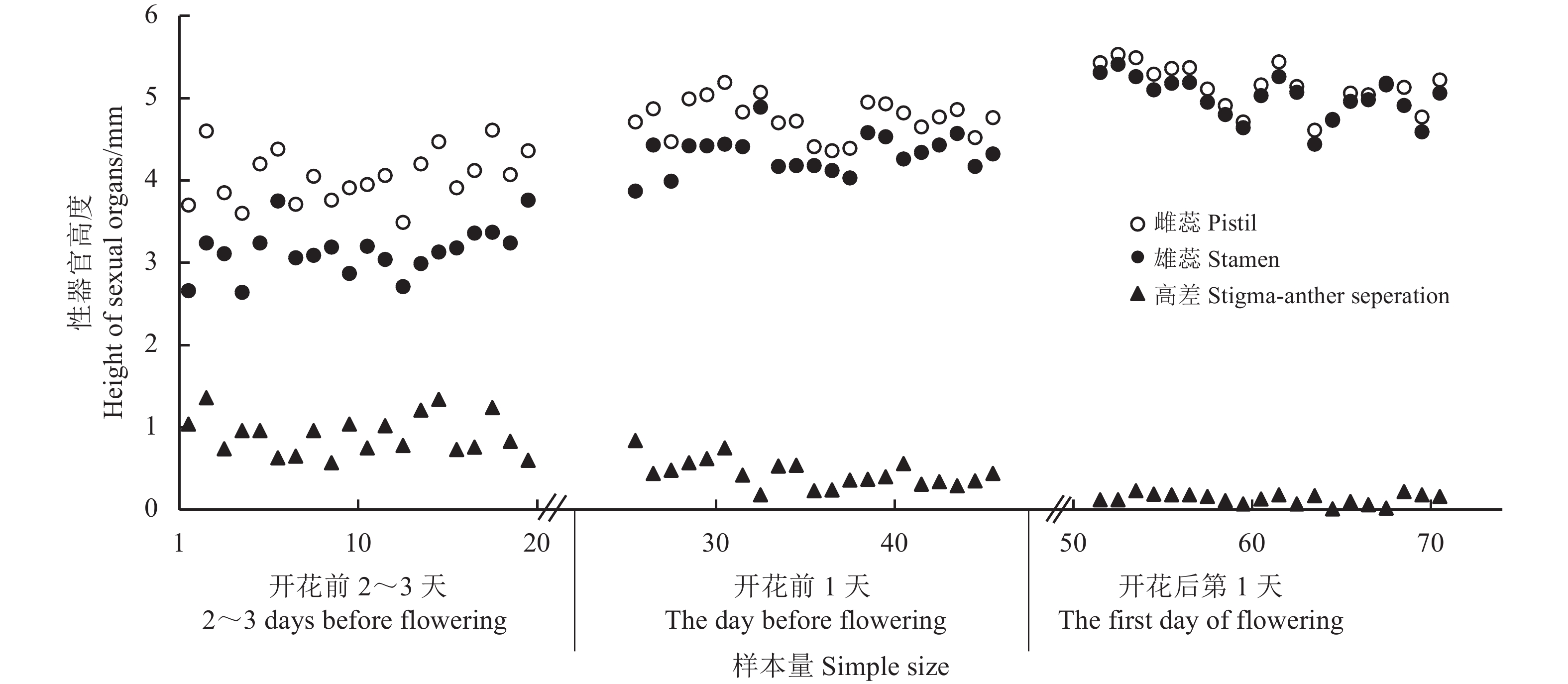

黄花草木樨的雌/雄蕊发育并不同步(图3),在开花前2~3 d,雌蕊显著高于雄蕊(P < 0.05),但雄蕊生长较快;到开花前1天,雄蕊成熟、开始散粉并接近雌蕊;在开花后第1天,两者之间的距离最接近,但雌蕊仍位于雄蕊之上。

2.3 传粉者类群、访花频率及散粉动态

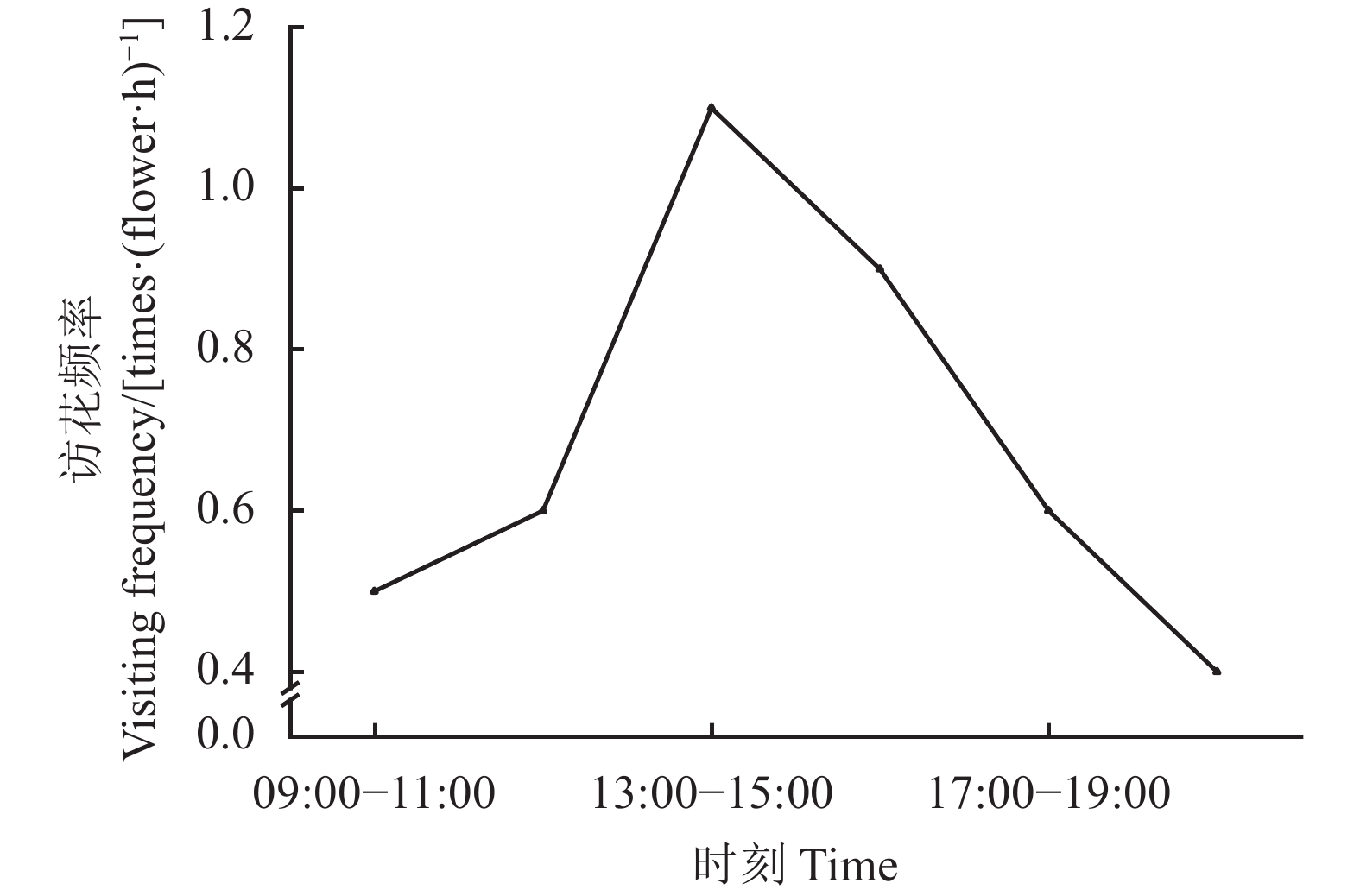

在盛花期的晴朗天气,累计进行了24 h访花昆虫的观测,结果显示:传粉者主要有蜂类、蝶类及食蚜蝇(图1D~F),其中意大利蜜蜂(Apis mellifera)为主要传粉者。在观测期内居群平均访花频率为每朵每小时0.674 9 次,具较高的访花频率。传粉者通常在早上09:00左右开始访花(图4),随着花序上单花的不断开放,在13:00-15:00到达访花高峰期,15:00以后,传粉者数量明显降低,持续到下午19:00-20:00离开。

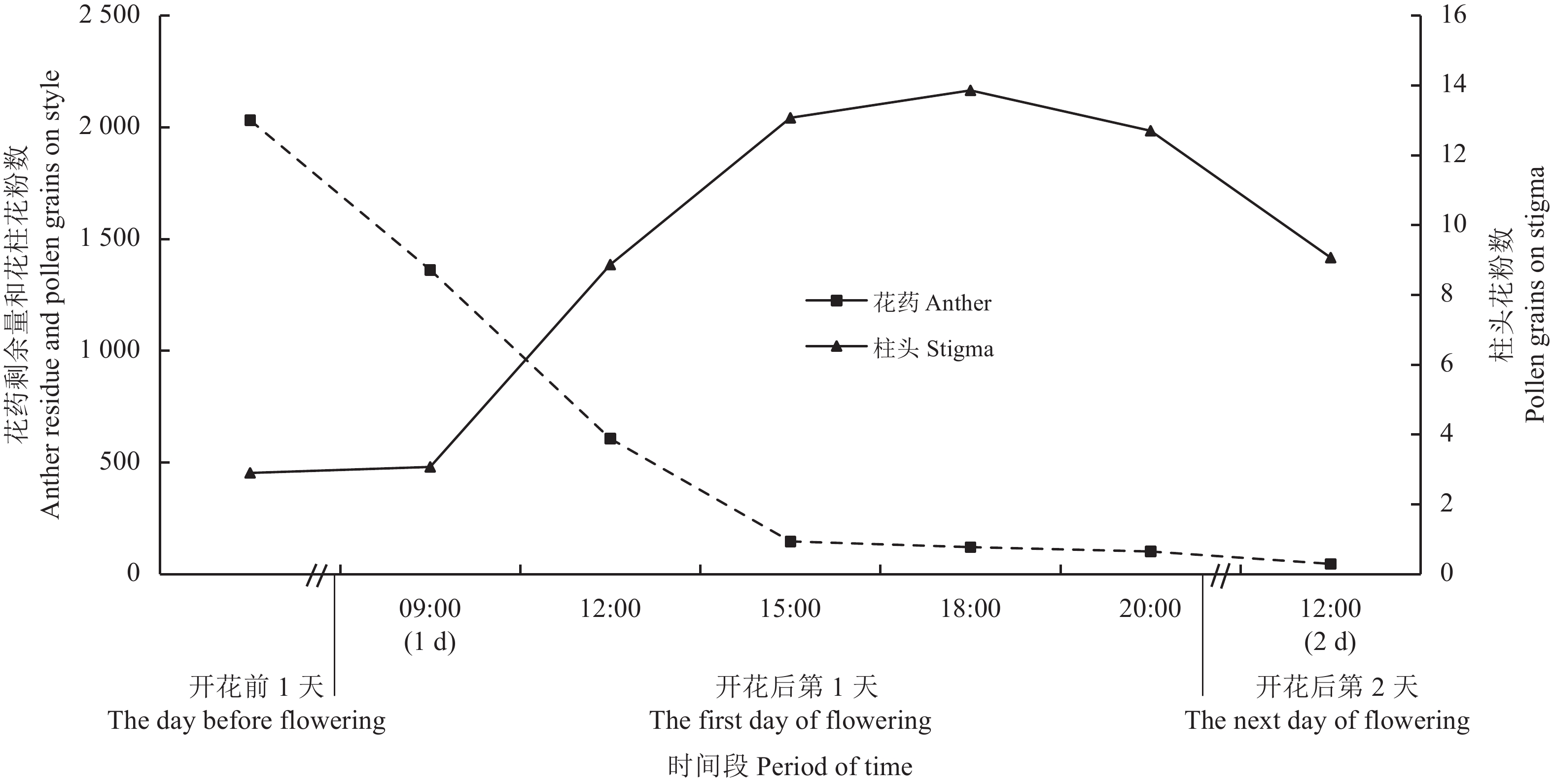

对黄花草木樨不同阶段的花进行花药散粉动态的观测(图5),结果显示黄花草木樨的雌/雄蕊不同步成熟,花药在开花前1天已开始散粉,在开花后第1天,从早上09:00到12:00,花药内留存花粉数从1 361.86粒减少到606.6粒。15:00之后,花药内剩余花粉从146.64粒减少到101.56粒。跟踪到开花后第2天的12:00,花药内还有46.07粒花粉。不同时间段的花药剩余量之间存在显著性差异(F = 41.174, P < 0.05)。花药的快速散粉发生在15:00之前。

在进行花药散粉动态跟踪的同时,对黄花草木樨柱头花粉滞落动态也进行了跟踪(图5)。结果表明,随着散粉时间的持续,柱头花粉数从09:00开始快速提高,18:00达到最大值,柱头花粉数由09:00的3.07粒增到12:00的8.87粒(t = 3.067, P = 0.005),再继续增加到18:00的13.07粒,后开始逐步下降,柱头花粉数由当天20:00的12.70粒下降到第2天12:00的9.07粒。

2.4 柱头花粉来源与花粉沉积

不同阶段及状态下,花粉在柱头上的沉积情况表明,黄花草木樨在开花前1天开始散粉,柱头花粉数较少,为2.44粒,表明花粉不能大量转移到柱头(图6)。在开花后第1天和第2天的柱头花粉数分别为18.19粒和12.94粒,表明在花期柱头一直有充足的花粉存在。但去雄后第1天的柱头花粉数(6.04粒)与自然柱头花粉(18.19粒)有显著差异(P < 0.05),说明昆虫访花给柱头带来了大量的自花粉,具有明显的自花粉沉积现象。

2.5 交配系统

通过不同方式的人工控制授粉试验(表1):黄花草木樨为混合型交配系统,无孤雌生殖现象。其中,人工自花授粉的座果率是74.07%,与人工异花授粉(86.67%)无显著差异(P > 0.05),但远高于自动自花授粉的5.00% (P < 0.05)。这表明黄花草木樨虽自交亲和,却不能进行自动自花授粉,需要借助传粉媒介。去雄自然授粉和人工补充授异花粉的座果率分别为70.00%和83.33%,两者之间无显著差异(P > 0.05),不存在传粉限制。

表 1 黄花草木樨不同处理方式的座果率和结籽率Table 1. Melilotus officinalis fruit and seed set under different treatments项目

Item自动自花授粉

Automatic

self-

pollination人工自花授粉

Artificial

self-

pollination去雄人工异花授粉

Emasculation

and artificial

cross-pollination去雄自然授粉

Emasculation

and opening

pollination人工补充授异花粉

Artificial

supplemental

cross-pollination孤雌生殖

Parthenogenesis自然对照

Open

pollination座果率

Fruit set rates/%5.00 ± 3.49b 74.07 ± 8.59a 86.67 ± 6.31a 70.00 ± 8.51a 83.33 ± 9.04a 0b 71.11 ± 6.83a 结籽率

Seed set rates/%15.48 ± 1.19a 14.88 ± 0.37a 14.43 ± 0.34a 14.97 ± 0.36a 14.88 ± 0.43a 0b 14.92 ± 0.28a 同列不同小写字母表示差异显著(P < 0.05)。

Different lowercase letters within the same column indicate significant difference at the 0.05 level.黄花草木樨有6~7枚胚珠,在经过不同方式的人工控制授粉后,除了孤雌生殖不结实外,在结实情况下,各个处理之间的结籽率无显著差异(P > 0.05),都只形成1粒种子(表1)。花粉来源和数目(传粉强度)对黄花草木樨的结籽率没有表现出直接影响。

2.6 胚珠败育及种子形成动态

对授粉后的黄花草木樨胚珠败育及种子形成动态进行调查发现:在授粉当天(第1天),子房内所有胚珠在形态上均没有发生明显变化(图7);授粉后的第2天,荚果基部第1~2号位的胚珠开始发育,3号位之后的胚珠在形态上仍没发生明显变化。授粉后的第3天,1~2号位置发育胚珠的数量继续增加,3、4、5号位的胚珠也有少量膨大。授粉后的第4天,3~7号位出现较大比例的败育胚珠,1~2号位发育胚珠的比例进一步增加。授粉后的第5天,2~7号位败育胚珠的比例大幅度增加,1号位败育胚珠的比例也有所增加。授粉后第6天,2~7号位败育胚珠的比例进一步增加,1号位败育胚珠的比例相对稳定。在授粉后第15天,荚果内的结籽格局已形成,基部第1位80%的胚珠可形成种子,第2位有21.8%的胚珠数可形成种子,其他位置的胚珠基本败育。

3. 讨论

3.1 开花习性与花粉传递

植物的开花时期可以在多方面影响其生殖成功[15]。这种影响既可能是个体水平的,也可能是种群水平上的。如植物在“不合适的”时间开花会导致缺乏或没有传粉者[4]。开花时间往往与气候相关联,植物为了能在更好条件下进行繁殖,会对开花时间进行选择[16]。本研究的观测显示:黄花草木樨居群4月上旬开始返青,5月下旬进入初花期,花期持续40 d左右。这一开花时期既保持了与大多数传粉者的出现时期同步外,也是继早春开花植物之后较早开花的植物。其较早的开花时间和较长的花期是实现居群繁殖成功的一种保障。

从花粉的散布模式看(图5),花药在开花当天的15:00散粉基本完毕,而柱头花粉的沉积在开花当天18:00达到最大。这种花粉散布与置落的不同步性可能是植物降低雌雄功能干扰、促进异花传粉的一种适应性特征。黄花草木樨的主要传粉者有蜂类、蝇类、蝶及食蚜蝇,昆虫访花时会先访问总状花序基部先开放的花,后沿花序向上访问后飞离,这样昆虫携带的外来花粉正好落在了下部已经散完粉的花的柱头上,随着昆虫从下向上运动,最后在离开时带走花序上部正处于散粉期的花的花粉。其访花顺序促进了先开放花的雌性功能的实现和后开放花的雄性功能的实现。这也是很多雌雄异熟的植物在传粉者不多的情况下,通过开花顺序与花蜜产量的时间调控,仍然能够输出大量的花粉来完成异交的原因之一[17]。传粉者种类、访花行为及花结构和开花习性密切相关,共同影响植物花粉的传递,在豆科牧草种子生产中是不可忽略的影响因素[18-19]。

3.2 花部特征与交配系统

植物的雌雄异熟和雌雄异位是避免雌雄功能干扰、促进异花传粉的机制[17, 20]。两者分别通过在时间和空间位置上造成性别的分离,以降低自花授粉和性别干扰[21]。由于雌性先熟有助于减小自花受粉的机会,而雄性先熟的植物,其自花粉未必能赶在雌性成熟前全部散布。因此,理论上植物应当更多的选择雌性先熟。然而,实际上雄性先熟的植物更为普遍[22]。

黄花草木樨的花药在花开放前1天已开始散粉,具典型的雄性先熟现象。同时,本研究在雌/雄蕊发育中还存在不典型的雌雄异位现象(图3),尽管在花开放当天,雌/雄蕊的位置达到了最接近的状态,但雌蕊仍位于雄蕊之上,在无传粉者的情况下,柱头花粉数依然很低。从花结构及雌/雄蕊的生长动态看,黄花草木樨是一种促进异交的花部特征。该植物虽然为混合型交配系统类型,自交亲和,但柱头自花粉的自动落置率很低。这反映了其促进异交的花部特征的有效性。

植物的交配方式包括自交、异交和混合交配。自交因为常伴随着近交衰退或后代适合度下降,在交配系统的演化进程中,常常是避免自交的。但是,在缺乏传粉媒介的情况下,自交为生殖成功提供了保障。这可能也是该植物自交亲和性得以维持的一个原因。

3.3 种子形成及其影响因素

果实与种子的形成是相关而又不同的两个过程,受多种因素的影响[3, 23],但归纳起来主要体现在资源的分配状况、传粉限制及母本调控等[6, 24]。

资源分配状况在多数研究中涉及“源-库”关系模型。表现在接近维管束或位于果实基部的胚珠通常拥有更多的资源[25],这类植物,通过施肥、疏花或蔬果试验可明显地提高留存花或幼果的座果率和种子数。在黄花草木樨中,已有研究显示疏果试验并没有提高剩余花的座果率和荚果内的种子数目,不存在资源限制[11]。从本研究对结籽格局的调查结果看:在充分授粉的情况下,在荚果基部第1位的胚珠80%可形成种子,第2位仅有20%的胚珠可发育为种子,其余位置的胚珠基本败育。这一结果反映了在传粉和资源均不受限的情况下,黄花草木樨独特的结籽格局与种子形成的选择性败育有关。

母本调控主要是通过母本细胞中的一些基因即母本效应基因来参与胚珠及种子的发育[26]。这就使得母本既可以通过资源调控决定胚珠的数量及发育状况,又可以通过细胞的程序性死亡使胚珠发育终止[27-28]。其适应性主要体现在资源的有效利用、提高后代品质、增强种子扩散能力等方面。在黄花草木樨中,如果不存在传粉和资源限制,那么这一通过败育绝大多数胚珠而形成1粒种子的现象应该是母本选择的结果,推测与增加后代适合度或种子的扩散强度有关。这一现象在其他的豆科植物中也存在,如在准噶儿无叶豆(Eremosparton songoricu)中,大多数果实只在中部形成一粒种子,被认为比形成2~3粒种子的果实具有更强的扩散力和后代适合度[24]。

4. 结论

通过对黄花草木樨传粉生态、交配系统、结实结籽状况的研究表明,黄花草木樨为混合型交配系统类型,自交亲和,但不能自动自花授粉,需要传粉者。从开花习性、花展示方式、传粉者行为、及雌雄异熟和异位现象看,黄花草木樨仍是一种促进异交的花部综合征。在传粉方面没有制约种子形成的因素。其结籽格局可能是母本选择的结果,推测是增加后代适合度或种子的扩散强度的一种繁殖对策。

-

表 1 黄花草木樨不同处理方式的座果率和结籽率

Table 1 Melilotus officinalis fruit and seed set under different treatments

项目

Item自动自花授粉

Automatic

self-

pollination人工自花授粉

Artificial

self-

pollination去雄人工异花授粉

Emasculation

and artificial

cross-pollination去雄自然授粉

Emasculation

and opening

pollination人工补充授异花粉

Artificial

supplemental

cross-pollination孤雌生殖

Parthenogenesis自然对照

Open

pollination座果率

Fruit set rates/%5.00 ± 3.49b 74.07 ± 8.59a 86.67 ± 6.31a 70.00 ± 8.51a 83.33 ± 9.04a 0b 71.11 ± 6.83a 结籽率

Seed set rates/%15.48 ± 1.19a 14.88 ± 0.37a 14.43 ± 0.34a 14.97 ± 0.36a 14.88 ± 0.43a 0b 14.92 ± 0.28a 同列不同小写字母表示差异显著(P < 0.05)。

Different lowercase letters within the same column indicate significant difference at the 0.05 level. -

期刊类型引用(1)

1. 袁明龙,王玉祥,张博,蒋平安. 新疆草原生态保护与草业高质量发展. 草业科学. 2023(05): 1135-1139 .  本站查看

本站查看

其他类型引用(1)

下载:

下载: