第一作者:王志伟(1983-),男,陕西府谷人,助理研究员,博士,研究方向为草地遥感。E-mail:[email protected]

共同第一作者:王茜(1984-),女,甘肃兰州人,助理研究员,博士,研究方向为草业科学。E-mail:[email protected]

贵州省地处南方喀斯特地区的中心,其生物学过程严重影响到环境变化。植物做为生物圈中的生产者,对陆地生态系统的贡献同样不容忽视。先进型分辨率辐射仪的归一化植被指数AVHRR GIMMS NDVI 3 g数据集作为一种有效的植被状况监测工具,可以提供全球范围内从20世纪80年代到21世纪初的资料。本研究使用该数据分析贵州省植被变化状况,发现近30年来贵州省的植被整体上趋于生长增加的情形,其归一化植被指数(NDVI)年增长率为0.002 1。不过,也存在两个植被突变点(turing point,TP),分别出现在1985年和1993年。在月NDVI数据中,各月整体变化率和TP与贵州省全省植被、栽培植物、草地和林地的NDVI变化趋势则明显不同。从空间分布角度分析,贵州省植被增长速度呈明显的东南地区变化速率优于西北地区,全球变暖是其中一方面的原因。同时,降水分布状况也和植被变化状况存在明显的一致性。此外,人类活动对植被变化造成的影响也不容忽视。

Guizhou province is located in the center area of Karst region, its ecological environment has been changed by biological process significantly. It is noted that the plants play an important role in the terrestrial ecosystem as the producer of the biosphere. Therefore, the updated Global Inventory Modeling and Mapping Studies (GIMMS) third generation Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) dataset by using global satellite Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) was used to investigate the changes of vegetation in the Guizhou Province from 1982 to 2011. The results demonstrated that the overall NDVI increased from 1982 to 2011 with an average rate of 0.002 1 per year ( P<0.001). However, there still were two turning points (TP) in 1985 and 1993, respectively. There are large variations between the NDVI trend and TPs in the whole area and in different vegetation types. From the spatial distribution of vegetation growth in Guizhou, the rate of vegetation increased in southeastern was superior to northwestern obviously. One reason was global warming, and meanwhile the vegetation change consisitent with the spatial distribution of precipitation. In addition, the impact of human activities on the changes of vegetation should be paid more attentions.

植被作为陆地生态系统中最重要的组成部分, 通过自身的光合作用和呼吸作用, 以及对地表反照率和地表粗糙度的改变, 在调节能量收支平衡和生物地球化学循环方面具有重要的意义[1]。其光合作用和呼吸作用的耦合, 不仅可以影响地球气候系统, 同时还可以起到保持气候稳定的效果[1]。它不仅在全球物质能量循环过程中起重要作用, 而且对全球碳平衡的调节作用不可替代[2]。因此, 分析植被特征在全球气候变化状况下的机理和规律, 已经成为众多学者研究的热点[3, 4, 5, 6, 7]。

有关植被状况的监测, 可以借助卫星遥感数据, 该资料具有大范围、重复观测的特点, 是长时间植被特征分析的有效工具[8, 9, 10, 11]。最常用的方法是利用植被指数(vegetation indices, VI)数据, 其中归一化植被指数(normalized difference vegetation index, NDVI)的应用最为广泛[8, 12]。NDVI是地物在电磁波谱范围中红波段与近红外波段反射率的比值, 与叶面积指数(leaf area index, LAI)、叶绿素浓度、光合有效辐射吸收比率(absorption of photosynthetically active radiation, fPAR)和总初级生产力(gross primary production quantity, GPP)的相关性很强[13]。目前, 利用NDVI对植被机理的成熟研究很多[1, 14, 15]。在全球尺度上, 利用1981-2006年的NDVI资料分析全球植被特征后表明:全球范围内遥感影像资料中, 大部分的的像元值都在增长, 特别是在北半球区域中植被的这种增长现象更加明显[15]。在全国尺度上, 对1982-1999年的NDVI资料计算后发现, 18年来, 中国植被四季平均NDVI均表现为上升趋势, 其中春季上升最为显著, 秋季上升趋势最不显著。

贵州省作为中国南方岩溶区的中心, 是长江和珠江中上游最重要的生态屏障, 具有独特的喀斯特地貌环境单元[16]。其中, 分布有大片连续的裸露碳酸盐岩, 这一地区生态环境脆弱, 在资源开发和经济发展过程中存在严重的石漠化环境问题[17]。贵州岩溶区光照偏少、土层瘠薄、水土流失严重、雨水时空错位、旱涝灾害频繁, 影响籽实作物的品质、产量及效益, 但水热条件好, 尤其适合灌木、草本植物的生长, 饲料资源丰富, 适合草地畜牧业的发展[16]。发展草地畜牧业能保障岩溶山区农民生计、促进生态建设并维持其成果, 调整农村种植、产业及用地结构, 提高资源综合利用效益, 因此建立草地农业生态系统是岩溶地区解决生态退化和石漠化的科学有效途径[16, 17]。

有关贵州省植被机理变化的研究主要在年尺度和季节尺度上展开[18, 19], 时间范围较短。而在30年时间尺度上, 针对逐月数据分析岩溶中心贵州省NDVI变化状况的研究和文献, 国内外鲜见报道。为此拟采用1982-2011年的逐月NDVI数据, 对贵州省的植被变化状况进行分析, 研究贵州省的植被现状, 以期揭示30年来植被的动态变化规律, 为喀斯特地区石漠化治理和生态环境保护提供数据支撑。

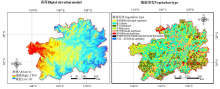

贵州喀斯特高原地处云贵高原东部[18], 位于我国西南部(图1), 是青藏高原隆起时形成的一个海拔梯度大、地貌条件复杂、生态环境极为脆弱的独特单元[16], 地势起伏呈现明显的东低西高趋势。在碳酸盐岩广泛分布的地质环境和温暖湿润季风气候的背景下, 该区域海拔从90 m抬升至2 890 m, 跨越24° -29° N, 103° -109° E, 总面积为1.76× 105 km2。其中, 喀斯特地貌出露面积占73%, 属于我国乃至世界亚热带锥状喀斯特分布区面积最大、发育最强烈的一个高原山区[19]。贵州省的植被类型图(1:1 000 000)来源于张新时[20]主编的《中华人民共和国植被图》, 电子地图从中国科学院寒区旱区科学数据中心得到。通过该图鉴计算得到贵州省植被类型主要包括栽培植被、灌丛、草丛、草甸、针叶林、阔叶林和针阔叶混交林, 其占贵州省植被面积的比例分别为24.44%、35.24%、15.15%、2.70%、17.82%、4.64%和0.01%(图1)。

本研究中使用的NDVI数据来源于先进型分辨率辐射仪(advanced very high resolution radiometer, AVHRR)卫星的全球库存建模与制图研究传感器(global inventory modeling and mapping studies, GIMMS)。当前, AVHRR NDVI产品已发展到第3代[21], 称为AVHRR GIMMS NDVI 3 g产品, 空间分辨率为(1/12)° 。AVHRR GIMMS NDVI 3 g产品是唯一持续从1980s更新至2010s的NDVI数据集[14, 22]。每半个月有一景NDVI产品, 全年包括24景影像。去除1981年的半年数据, 本研究选用的NDVI产品时间范围为1982年1月到2011年12月, 包含完整的30年数据, 共720景影像。

为了去除云和雪, 以及气溶胶对NDVI数据的影响[21, 23], 采用最大合成法, 将每个月内2景产品合成为1景月尺度数据, 使得一年24景NDVI影像转化成对应于12个月的数据。同时, 该产品已经在部分地区经过验证[5, 12, 24], 结果表明, GIMMS NDVI产品适宜于长时间序列的植被生长状况分析[1]。

将GIMMS NDVI 3 g原始数据旋转180° , 根据4个基准点的地理定位坐标分别为90.0-(1/24)° 、-180.0+(1/24)° 、-90.0+(1/24)° 和180.0-(1/24)° , 通过地理校准方法(误差控制在万分之一以内)将NDVI数据转化成投影类型为WGS-84的TIF文件, 采用ArcGIS10.1处理。

NDVI数据中除NDVI值之外, 还包括数据质量控制f数值, 计算方法如下:

f=NDVI-floor(NDVI/10)× 10+1 (1)

NDVI=floor(NDVI/10)/1 000(2)

式中:f表示质量控制文件的数值, NDVI为数据值, floor()表示向下取整函数。f取值范围从1到7, 具体含义为, 1-2、3-6和7分别代表该点象元值是优良值、插值填补后数值(受云和传感器影响)和缺失值。本研究中的NDVI数据全部选取f数值为1和2的象元值。

利用最小二乘线性回归方法[1, 5] 分析贵州省1982年到2012年30年间的植被生长状况, 公式如下所示:

yt=a+bxt+ε (3)

xt=1, 2, 3, …, 30

式中:yt是NDVI序列, xt是第t年, a和b代表线性回归方程的参数, a是截距, b是斜率, 代表植被变化率, ε 为方程误差。

在长时间序列的NDVI数据分析中, 通常会存在反映植被生长在时间尺度上产生突变的拐点(turing point, TP), 可以通过分段线性方程计算得到, 方法如下:

yt =

式中:yt和xt的含义如式(3)中所示, j是GIMMS NDVI数据出现TP的年份, a0、b1和b2代表回归系数, ε 为误差。在TP前的斜率是b1, 在此之后斜率为b1+b2。在这里通过j ∈ {4, 6, …N-4} 来控制TP前后年份[1]。

根据贵州省已有的植被生长状况研究结果可知[19, 25]:无论在年尺度, 还是在季节尺度, 贵州省的植被生长状况总体趋于更加旺盛的情形。不过, 已有研究[19, 25]的时间序列较短, 对贵州省植被早期的分析[25]从1982年到1999年, 近期的分析[19]从2000年到2006年。本研究将时间尺度扩展为1982年到2011年, 同时从月尺度上展开分析。

贵州省30年间的平均NDVI最大值为0.946 4, 最小值为0.622 9, 整体上而言, 东部区域的植被生长状况明显好于西部区域(图2)。其30年间的变化率显示, 大部分区域都呈现植被生长转优趋势, 仅毕节市和赫章县及其周边地区植被处于明显转劣的状况。

| 图2 贵州省NDVI在1982-2011年间的分布状况Fig.2 Geographical distribution of NDVI in Guizhou province from 1982 to 2011 |

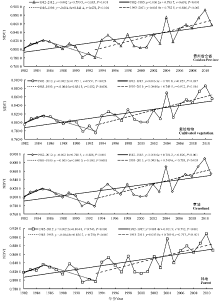

贵州省的NDVI在30年间的变化中, 存在两个植被生长突变点(TP), 分别出现在1985年和1993年(图3), 以上结果与在欧亚大陆[5]和亚洲大陆[1]得到的TP分别出现在1997年和2008年不同。不过, 喜马拉雅山脉克溪流域也发现两个TP, 分别出现在1994年和2000年[7]。

在1982年到2012年整个时间段内, 贵州省的植被NDVI数值, 每年显著增加0.002 1(P< 0.001)。其中, 1982年到1985年间, 它每年的增长率为0.006 3(P< 0.001); 1985年到1993年呈现相反的变化趋势, 每年存在0.004 9(P< 0.001)的递减率; 1993年到2011年, 再次出现每年0.003 9(P< 0.001)的增长率。

| 图3 NDVI在1982-2011年的年变化率曲线Fig.3 Interannual variations of annual mean NDVI from 1982 to 2011 for the entire Guizhou Province |

不同植被类型具有不同的生物化学特征[26], 这些特性可能会导致不同的植被变化情况[2]。为了了解贵州省不同植被类型的变化规律和机理, 根据我国1:1 000 000植被类型图[6, 20], 贵州省的植被主要划分为栽培植被、灌丛、草丛、草甸、针叶林、阔叶林和针阔叶混交林。其中, 栽培植被在大类里被定义为栽培植被, 其他6种定义为自然植被。

对栽培植被、草地和林地分析表明, 其结果在变化趋势上相似, 在数值上存在差异(图3)。在30年间整体上, 栽培植被和林地的NDVI年增长速率一致, 都为0.00 22(P< 0.05); 草地略小于这两类植被, NDVI增长率为0.002 1(P< 0.05)。在1982年到1985年间, 栽培植被和草地的NDVI增长率相似, 分别为0.006 3(P< 0.05)和0.006 6(P< 0.05); 而林地的NDVI增长率较小, 为0.005 4(P< 0.05)。在1985年到1993年间, 草地的NDVI减少率最大, 为0.005 0(P< 0.05); 之后依次为林地和栽培植被, 分别为0.004 8(P< 0.05)和0.004 6(P< 0.05)。在1993年到2011年, 栽培植被的NDVI增长率最高, 为0.004 0(P< 0.05); 草地和林地的NDVI增长率相同, 为0.003 8(P< 0.05)。

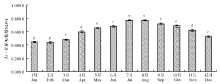

在1982年到2011年间, 贵州省植被年内NDVI月变化规律如图4所示。1、2月份植被生长位于最低点, 之后开始显著增长, 在7、8月份达到峰值, 从9月份开始显著下降, 一直持续到12月份。同时, 12月份的植被生长状况要优于1、2月份。

表1展示了1982年到2011年贵州省年度内各月的NDVI整体变化律, 其各月30年间整体变化率与图2中贵州省全省、栽培植物、草地和林地的NDVI变化状况存在明显差异。1月份每年有0.002 5的显著降低趋势(P< 0.05), 4月和5月每年分别有0.005 0和0.004 4的显著增长, 同时11月和12月每年分别有0.002 4和0.001 5的增长(P> 0.05), 其它月份在30年间的变化率并不明显。

| 表1 1982-2011年贵州省年均各月NDVI整体变化率 Table 1 The 30-year series of monthly mean NDVI date from 1982 to 2011 over Guizhou Province |

植被生长突变点(TP)在各月数据中出现的年份也明显不同。存在两个TP点数据的月份包括6个月, 分别为1月(1994年和1999年)、2月(1987年和2000年)、4月(1990年和1994年)、6月(1989年和2008年)、9月(1986年和1993年)和10月(1989年和2003年)。存在一个TP的月份包括4个月份, 分别为3月(1998年)、5月(2005年)、8月(1993年)和12月(1990年)。7月和11月不存在TP。

已有研究[27]表明, 长时间序列的NDVI中误差来源主要包括以下几个方面:1)传感器的不一致; 2)天气变化造成的干扰(如云、灰尘、气溶胶和积雪覆盖); 3)地表变化引发的干扰(如火灾和植物病、虫害)。

本研究中所使用的AVHRR GIMMS NDVI 3 g产品本身的时间覆盖范围十分广泛, 因此完全可以克服传感器不一致的问题[1]。同时, 很多学者[12, 22, 24, 28, 29, 30]也指出NDVI最大合成方法能够有效克服天气原因造成的NDVI误差。有关地表变化造成的NDVI变化, 在本研究中不做具体分析。因为, 一方面相比无植被分布区域其变化并非十分剧烈[1]; 另一方面GIMMS NDVI的像元分辨率较低, 一个像元点覆盖的面积约为64 km2, 在其影像中会对一些局部区域做出“ 平滑” 处理。

近100年来, 全球气候逐渐变暖, 特别是在20世纪末的20 多年中, 增温异常迅速, 甚至在20世纪90年代时全球平均气温出现有观测资料以来的最高值[31]。受全球变暖的影响, 贵州省不同区域的植被也表现出不同的增长趋势。同样, 已有研究[22]指出, 在北半球纬度35° 到75° 的地域内植被呈现显著增长的状况。P在欧亚大陆, 1982年到2006年NDVI的年增长率为0.000 5[5]。同时, 植被生长主要分为两个阶段。在1982年到1997年之间NDVI表现为增长, 年增长率为0.001 8; 在1997年到2006年之间NDVI表现为减少, 年减少率为0.001 3。在全国范围, 指出在1982年到1999年这18年间, NDVI在春季上升最快、最显著, 平均每年以1.3%的速度增长[2]。青藏高原地区NDVI在1982-2003年的年增长率为0.000 5[32]。在更小的局部区域, 如克溪地区的NDVI在1998-2011年的年增长率为0.000 8[7]。在1994年前NDVI的增长率为0.001 9, 1994年到2000年NDVI减少了0.005 8, 2000年之后NDVI的增长率为0.003 4。在甘南州夏河县桑科草原上, 对生物量的研究指出, 该区域的生物量干质量在2000年到2013年的年增加趋势为50.57 kg· hm-2(R2=0.590 7, P< 0.001)[33]。同时, 其它研究[34]也指出植物群落丰富度增加同气候变暖的相关性很高。

降雨与NDVI存在良好和显著的线性关系, 通常是影响植被生产力的最关键因素之一[35]。研究表明, 贵州省的植被具有明显的变好趋势, 同时降水也存在不同程度的升高, 从区域上看, 降水量呈现明显的从东南部向西北部递减的趋势[36], 与本研究中NDVI变化率的分布结果一致。

地表植被变化是人类活动和气候因素共同作用的结果[37]。贵州省许多地区存在人口密度高、人均受教育年限低、经济社会发展落后的特点, 而且居民耕种方式落后、环保意识薄弱, 进而促使当地耕地单产低下[38]。传统观念中的小农意识和“ 多子多福” 观点直接导致当地人口增长速度明显高于全国平均人口增速, 当现有人口增长超过土地资源本身的承载力时, 在落后的生产方式条件下, 会造成“ 越穷越生, 越生越穷” 的恶性循环。贫困, 也不可避免的使得人们不断的毁林开荒, 来满足对耕地和粮食的需求, 进而导致植被生态环境趋于恶化。

基于AVHRR GIMMS NDVI 3 g产品, 利用最小二乘线性回归方法和分段线性方程可以获取贵州省长时间序列的植被特征状况。相比其它地区, 贵州省在1982年到2011年间的植被生长具有更加明显的增长趋势, 其NDVI年增长率为每年0.002 1。植被可以增加土壤入渗率, 减小地表的水土流失[39]。因此, 构建良好的植被生长环境是治理土地石漠化的有效手段。特别是在喀斯特地区, 地势多变, 山体众多, 更适合以小尺度种草养畜的方式来改善植被生长环境。同时, 开发畜产品支撑我国畜产品有效供给, 可以通过对草地畜牧业的整体规划, 来有效保障岩溶山区农民就业、促进生态环境建设、调整农村种植产业及用地结构, 以此来更加合理、有效、科学的改良石漠化问题。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|