第一作者:李岚(1989-),女,河南三门峡人,在读硕士生,主要从事草业经济研究。E-mail:[email protected]

草地是主要的陆地生态系统组成之一。中国是位居世界第二的草地资源大国,但近50年来,草原灾害频繁发生。草原灾害不仅影响牧草品质和产量,而且对牲畜也造成严重影响。牲畜作为动物生产层的重要组成部分,关系到生态系统的活力以及生产效益的高低。目前草地农业生态系统在整个生物圈中已经承受着最底层的压力。本文对草原雪灾、暴风灾害、生物灾害(包括鼠害、虫害)、旱灾的产生原因、分布区域、发生频率、趋势进行分析总结。通过借鉴国外草原灾害发生的应对策略,结合我国国情,提出相关的政策建议。

Grassland is the main composition of the terrestrial ecosystem. China is the second largest country with grassland resources in the world. However, grassland disasters occurred frequently within the last fifty years, which not only affected forage quality and yield, but also had a serious impact on livestock. Livestock, as an important part of the animal production level, is related to the vigor and production efficiency of the whole ecosystem. Currently, grassland agricultural ecosystem has been suffering from the deepest pressure throughout the biosphere. The paper analyzes the causes, distribution area, frequency of occurrence and development trend of four typical disasters in grassland including snow storms, cyclones, biological disasters(including rats, insects)and drought. Then, policy suggestions are recommended after drawing lessons from international grassland disaster strategies in combination with China’s national conditions.

草地资源是草地农业的基础[1, 2]。我国天然草原面积约4亿hm2, 占国土面积的41.7%, 其中可利用草原面积超过2/3, 但家畜生产力水平不及发达国家的1/3[3]。2014年, 全国肉类总产量8 707万t, 其中牛肉产量689万t、羊肉产量428万t、牛奶产量3 725万t, 牧区和半农半牧区天然草原牛、羊出栏分别为1 102万头和7 039万头, 至少占全国牛羊肉产量的1/5~2/5[4]。然而, 频繁发生的自然灾害等严重制约着各国的草原生态生产力, 据估计每年自然灾害造成的家畜死亡率都在5%以上, 其中由于受自然条件的影响而发生动物疫病, 由此导致畜禽死亡而造成的直接经济损失每年达200多亿元[5, 6]。根据草原生产的灾害成因, 主要分为气象灾害, 如雪灾、火灾、大风灾害、干旱灾害以及三化灾害, 生物灾害, 如病、虫、鼠灾等, 人为灾害, 如过牧等, 这些灾害之间互为因果, 有着复杂的相互关系。它们都是由于自然异常变化或人类活动影响草原生态服务功能, 破坏草地农业生态系统草―畜―人的和谐、平衡, 造成经济损失和人员伤亡。为此, 研究草原灾害的成因、分布、频率以及应对措施, 不仅对植物生产层具有重要意义, 更对增强草原抗灾防灾能力, 提高畜牧业生产水平和生产效益有着重要的意义[7]。目前国内外学者对单一灾害的研究较多, 但对影响草原生产力的多种灾害的宏观分析较少; 对灾害造成的损害研究较多, 而对灾害积极方面研究较少。本文在涉及雪灾、鼠害等多种自然灾害的基础上, 宏观总结影响草原生产的灾害, 同时提出其相应的积极意义, 以便制定更加优化的应对策略。

雪灾也称白灾[7], 积雪深度、积雪日数以及气温是成灾必要条件[8]。当积雪深度≥ 10 cm, 根据成灾因子, 雪灾可分为3个等级(表1)。

雪灾对草原生产的影响, 除了阻碍家畜觅食、采食和行动外, 与之相伴的低温是伤害家畜的重要因素。一般气温降至-30 ℃时, 牲畜出现血压上升、肺出血、冻伤等症状; 24 h内降温6 ℃以上, 对牲畜的影响更大[10, 11]。我国北方牧区, 马、羊的掉膘临界低温分别为-5和-15 ℃[12], 大雪和暴雪往往造成 61.9%~92.3%的牲畜掉膘、5.7%~48.5%的牲畜死亡, 9.6%~36.3%的怀孕母畜流产, 羔犊初生重降低0.5~3.7 kg[12]。

我国雪灾年际波动幅度大, 近年呈现增加趋势[6], 目前, 全国每年草原雪灾面积约90亿h

风灾亦称之为黑灾[4]。沙尘暴是风灾的重要表现形式, 主要影响牲畜采食, 更严重的甚至发生牲畜丢失现象。陕、甘、青、宁、新、蒙是我国草原沙尘暴的高发区, 尤其是甘肃河西走廊、新疆和内蒙古西部等西北内陆干旱区[17, 18, 19, 20]。

总体上, 西北牧区沙尘暴发生次数在过去60多年呈增加趋势(图1), 但沙尘暴发生日数减少。青海春季沙尘暴平均达7次以上[18]; 内蒙古地区是中国西北华北沙尘暴高发区之一。1995―2007年内蒙古沙尘暴多达945次, 其中特强沙尘暴49次、强沙尘暴83次、次强沙尘暴130次、弱沙尘暴683次[19]; 南疆沙尘暴主要时段集中在4―10月, 月平均沙尘暴日数7.1~14.6 d; 北疆多发时段在4―9月, 月平均沙尘暴日数1.2~2.3 d[20]。沙尘暴的发生与连续干旱、草原严重退化有关, 反过来又加剧了草原生态环境的恶化[23]。

草原火灾是冬春季节草原生产面临的主要自然灾害, 尤其春季, 因为降水少, 气温回升快, 大风日数多, 地被物干燥[24]。火灾主要损害地表的牧草, 影响牲畜增重, 甚至直接造成牲畜死亡。草原火灾周期性波动主要受气候和生物量积累的周期性影响[24]。

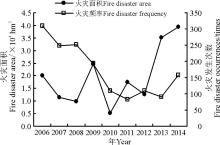

我国是世界上草原火灾比较严重的国家, 草原易发生火灾面积占1/3, 频繁发生火灾面积占1/6; 2006-2014年全国草原火灾发生次数在83~320次, 年过火面积5 158~39 338.6 hm2, 年际间波动较大[25, 26](图2)。火灾区域主要集中于冀、蒙、辽、黑、甘、新6个省份, 火灾次数占全国的61.09%, 其中内蒙古火灾最多; 近30年共发生4 116起, 平均每年发生137.2起[27]。内蒙古草原火灾空间分布呈东多西少趋势, 呼伦贝尔市是草原火灾的高发区; 火灾发生有两个时段, 一个在3―6月, 另一个在11-12月[28]。火灾空间分布呈东多西少趋势, 主要与地被可燃物有关[29]; 1994-2004年呼伦贝尔草原火灾造成212 头牲畜受伤, 8 944头死亡, 烧毁贮存饲草134.15万kg, 总共过火面积 144.2万h

主要是鼠、虫、病害, 是生物特有的活动规律、气候等自然因素和放牧等管理活动共同作用的结果。

草原鼠害是啮齿目和兔形目的小型哺乳动物对草原生产造成的破坏。我国草原上分布的鼠类有100余种, 主要分布在青、蒙、藏等13个省(区), 常见有高原鼠兔(Ochotona curzoniae)、高原鼢鼠(Eospalax baileyi)等20种, 它们采食牧草的地上或地下部分、破坏草原地表和地下土层、传播疾病等, 威胁家畜和人类[31]。

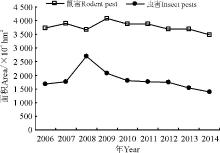

近10年, 我国年鼠害危害面积3 675.8万~4 087.2万hm2, 约占草原总面积的10%, 年际间波动不大(图3)[26]。2012年, 危害面积较大的鼠类主要是高原鼠兔和高原鼢鼠, 其危害面积分别占全国危害面积的42%和12%[31]。青藏高原是我国草原鼠害较为严重的地区, 2013年青藏高原高原鼠兔和高原鼢鼠危害面积分别占全国鼠害总面积的71.74%和27.25%[32]。新疆阿勒泰草原每年鼠害危害面积4万~18万hm2, 年际间波动幅度较大, 但呈减少趋势[33]。

2008-2012年, 甘肃草原鼠害累计危害面积达2 606.3万hm2, 年均危害面积521.27万hm2。按平均1 hm2损失牧草2 kg, 1 kg鲜草0.2元计, 因鼠害造成的牧草损失约1 042.52万元[34]。

成灾虫类主要为蝗虫和草原毛虫(Gynaephora alpherakii)。草原蝗虫爆发主要由于冬春高温、夏初的干旱少雨以及草原退化, 牧草氮含量下降是直接原因。草原毛虫的幼虫消耗牧草、影响家畜正常采食, 也引发家畜中毒。其它虫类包括叶甲(Chrysomelidea)、草地螟(Loxo-stegesticticalis)等[31, 35, 36]。

近10年, 我国年草原虫害面积1 388.1万~2 700.7万hm2, 约占草原总面积的3.5%~6.8%, 平均年危害面积2 099万hm2, 其中严重危害面积1 011万hm2, 年均鲜草损失1 106 964万kg[26](图3)。2008-2012年, 甘肃草原虫害累计危害面积达700.2万hm2, 年均危害面积140万hm2, 大都来自天然草地。其中, 严重危害面积达342.6万hm2。造成的牧草损失约31.5亿kg[37]。2008年北方地区草地螟突发, 草原虫害面积达到2 700.7万hm2, 为历年最高。按1个羊单位日食鲜草5 kg计, 每年草原虫害损失鲜草相当于517万羊单位采食量[38], 导致的草原退化、家畜中毒等损失尚不计算在内。

我国草原旱灾等级分三等(表2), 出现严重夏旱的频率为10%~20%, 春夏连旱的概率基本在40%左右[40]。旱灾使草原植物出现“ 矮小化” 现象, 产草量下降, 而一些地区毒草则生长旺盛[12]。

我国草原旱灾总体呈东西分布, 有向西部扩展的趋势; 近50年, 旱灾具有面积增大和频率加快的趋势; 20世纪90年代以后, 草原旱灾的影响和损失明显高于之前, 受灾牲畜也大幅度增加。1989-1998年, 旱灾在所有气象灾害中占50%, 1999-2005年达到60%以上[41]。20世纪90年代以来, 青海和新疆旱灾面积年增速为 8.35万hm2; 青藏高原牧区旱灾呈多发态势, 发生频率超过40%, 中等以上风险等级的区域面积总计为 103.26万km2, 占青藏高原总面积的40%[42, 43, 44]。20世纪50年代以来, 新疆草原受旱面积逐渐增大(图4), 近几十年间共发生较大范围的旱灾16次[44]。

1950-2011年, 我国年均遭受干旱灾害的面积为2 147.48万hm2, 造成的粮食损失达1.623 1× 1010 kg, 饮水困难大牲畜数达2 128.64 万头[45]。1990-2007年内蒙古草原平均每年因干旱造成临时饮水困难170.46万人和2 071. 52万头大牲畜。 18年间全区因干旱造成粮食损失3 627 53万t, 是粮食总产量的11.79%, 造成农业直接经济损失达5 794 926.32万元[46]。

我国草原自然灾害主要发生在西北牧区, 并且呈上升趋势。其中雪灾、旱灾对畜牧业的影响最大, 其往往造成牲畜掉膘或死亡。其它灾害主要通过影响牧草, 使牲畜无法充分采食。

目前国内外学者对单一灾害的研究很多, 但对影响草原生产力的多种灾害的宏观分析较少。由于极端气候事件具有复杂性, 国内对草原雪灾的研究主要集中在对造成重度雪灾的暴雪天气个例进行分析, 个例要反映整个地区的情况还是有些薄弱; 同时, 暴雪的预报准确率较低, 下一次及未来有可能发生雪灾的时间和地点的判断研究较少, 或者研究的时间和范围较模糊, 明显满足不了迅速发展的畜牧业生产的需要, 不具有实施预防的现实意义。在暴风灾害方面, 由于沙尘暴形成过程和下垫面的复杂性, 影响因子众多, 定量研究工作仍处于初步阶段。国内学者对草原火灾、生物灾害、旱灾的研究基本集中于其对牧草的危害, 而对牲畜的危害研究较少, 忽视了适度的火烧和生物多样性对草原的积极作用。其中虫害主要集中于对蝗虫的研究而忽略了草原毛虫以及其它虫类对草原危害机制的研究。

国外草原也经受不同程度的灾害, 蒙古国、美国、澳大利亚、加拿大、前苏联等草原大国经常受到灾害的困扰。为了抵御雪灾, 美国建立了预警机制, 建设家畜避难所, 加强畜圈防护强度[47, 48, 49]。为了预防沙尘灾害, 更好监测牧场的情况, 澳大利亚牧场倡议改善地被植物、保持生物多样性计划, 尽量建植低可燃性的植被, 建立火灾危险警报早期预警系统对火灾风险等级进行预报[50]。美国防控鼠害, 首先是预警, 定位观测、线路调查和常年观测相结合, 生物防治, 以及短期适度放牧相结合等措施, 抗旱机制包括调整畜群(如控制载畜量)和草原建设(如建立干旱储备牧场、建植一年生或多年生栽培草地等)[51]。

草原灾害也有相对的积极作用。草原雪的厚度、深度减少会影响到牲畜的饮水, 特别是4、5月份牧草返青。降雪天气明显降低了草原火险等级, 同时增加了空气湿度, 对抑制疾病和降低草原火险等级有积极作用, 另一方面增加了土壤水分, 促进了来年牧草生长。沙尘暴在某种程度上能净化空气, 一定程度上抑制全球变暖; 此外, 沙尘暴是全球尺度的物质输送方式之一, 所迁移的沙尘一定程度上弥补了陆地和海洋的土壤养分。在热带、亚热带地区, 火是重要的草原管理方式, 适度的燃烧也有利于草原更新。草原有害生物是生态系统的组分, 是食物链与营养循环的重要环节, 如果对生物灾害的防控超过限度, 生态系统就会遭到破坏。

实现草原防灾减灾的重要手段是要建立完善的草地农业生态系统, 完善现代放牧制度, 实行季节畜牧业[52], 发展草地季节性畜牧业, 实行以草定畜, 使不同季节的牲畜饲养量同其草地载畜能力基本相适应。针对可利用饲草资源在空间(不同类型牧场)和时间(不同季节)上的动态特征, 充分利用暖季牧草生长快、家畜基础代谢低、牧草利用率高的优势, 提高牧草-畜产品转化速度, 提高单位草地面积的畜产品数量, 同时留足冬季放牧场, 科学贮备牧草, 结合补饲。有针对性地对放牧畜群结构进行调整, 例如确定适宜的马牛羊等各类牲畜比例、适当扩大母畜基数, 制定相应的畜群周转计划(例如秋季强度肥育, 有针对性地淘汰老、弱、病畜)等[53, 54, 55, 56]; 草原牧区严格执行划区轮牧、季节轮牧, 在牧草的返青期和结实期推迟放牧, 促进牧草正常繁殖、更新。传统的“ 猪-粮” 农业系统割断草与畜的天然联系, 在农耕地区建立丰产草地, 开发农田秸秆的饲料, 大力发展优质栽培草地和改良草地, 建立优质高产饲料基地实行营养体农业, 种草养畜, 发展“ 籽粒-营养体型” 农业生态系统由耗粮型动物向食草型动物转变。牧区现有耕地种植牧草, 适宜区域割草, 发展前植物生产层的景观生产效益和后生物生产层的产品增值, 多层次管理, 正发挥草地农业系统的巨大潜力[56, 57, 58, 59]。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

| [44] |

|

| [45] |

|

| [46] |

|

| [47] |

|

| [48] |

|

| [49] |

|

| [50] |

|

| [51] |

|

| [52] |

|

| [53] |

|

| [54] |

|

| [55] |

|

| [56] |

|

| [57] |

|

| [58] |

|

| [59] |

|